sambaの事は、もう忘れちゃいましたし、ZFSの事は未だ使った事がないのですが、 sambaの事は、もう忘れちゃいましたし、ZFSの事は未だ使った事がないのですが、

ZFS上の断片化と、samba(sambafs?)上の断片化に加え、ディレクトリ構造(B+Tree)の断片化の三重構造的な断片化が起きてるのではないか?という気がしますが、

>たとえばExplorerで同じディレクトリ(20万ファイル、15000ディレクトリ、660GB)のプロパティを表示する場合。

つまりネット越しにランダムアクセスって事ですよね。

試しに、現/新ネットワークドライブに対してCrystalDiskMarkを実行してみては?

遅い原因の切り分けが出来そうな気がします。

CrystalDiskMarkの結果にそれほど違いが無い場合は、ディレクトリ構造(B+Tree)の断片化が主な原因の可能性が高そうだと思いますし、

CrystalDiskMarkの結果がディレクトリのプロパティ同様の結果ならZFS上の断片化ではないでしょうか?

いづれにしろ、ランダム/シーケンシャルの両方或いは片方だけ差が出たなら、

それを元に推測できそうな気がします。

>$time du -s testdir

ってことは、ZFS上のディレクトリを管理してるツリー構造が断片化(つまり、

ランダムアクセスを強要される)してるか、或いは履歴関係(ファイルを以前の

状態に戻せる様にしていた場合ですが)の履歴保存に使われてる容量計算で厄介

な事が起きてるのかも?

ddコマンドでHDDをまるごとコピーして全く同じ構成で比較してみてどうなるか?にも興味ありです(たぶん、遅い。もし遅くなければ現サーバではハード的なリトライが頻発してる)

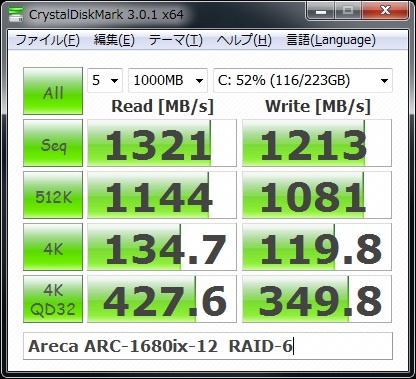

ていうかArecaのRAID-6は早いですよ~

左の画像は1年以上メインでほぼ毎日使ってる13号機のシステムドライブを今日測定したものです。

デフラグは一度もしてませんが、ExplorerでC:\Windows(9万ファイル/19,900フォルダ、20GB)のプロパティ表示が3秒でした。こいつはSSDを6台でのRAID-6です。

他に、過去10年以上の仕事データをバックアップしてあるフォルダで計測してみました。

色々な経緯から数年前にWD緑2TのRAID-1構成に移し変えたのですが、50万ファイル/43,223フォルダ/690GBのプロパティ表示が2分6秒でした。

しかしWin7のシステムフォルダには、なんであんなに多量にディレクトリが有るんでしょうかね?最近何かの記事で読んだ気もしますが忘れちゃいましたw

(*.zoot.jp)

|